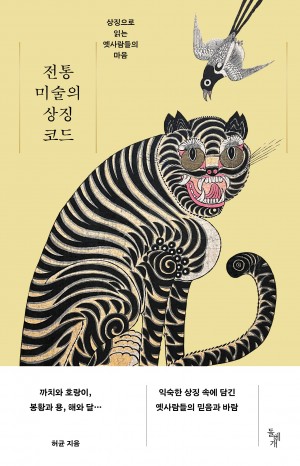

전통 미술의 상징 코드

상징으로 읽는 옛사람들의 마음

| 발행일 | 2025년 9월 9일 |

|---|---|

| ISBN | 9791194442509 03600 |

| 면수 | 296쪽 |

| 판형 | 변형판 135x210, 소프트커버 |

| 가격 | 22,000원 |

까치와 호랑이, 봉황과 용, 해와 달…

익숙한 상징 속에 담긴 옛사람들의 믿음과 바람

삶의 안녕과 행복을 빌었던 옛사람들의 마음

옛사람들은 눈에 보이지 않는 나쁜 기운과 귀신이 삶을 위협한다고 믿었다. 이를 막고 복을 불러들이기 위해 궁궐과 절, 서민들의 집안까지 다양한 상징적 장치가 곳곳에 마련되었다. 대문에는 호랑이나 문신(門神)을 그린 문배 그림을 붙였고, 절의 법당은 무서운 얼굴의 귀면 기와로 지붕을 장식해 악귀가 들어오지 못하게 했다. 민간에서는 마을 수호신당에 솔가지, 붉은 고추, 숯을 꿰어 만든 금줄을 걸어 잡귀의 출입을 막았다. 왕릉에는 돌로 만든 석수(石獸)가 서서 망자의 안식을 지켰다. 그림·조형물·건축물 등 삶을 둘러싼 모든 공간에 동원된 이 상징들은 재앙을 막고 복을 불러들이고자 하는 길상(吉祥)·벽사(辟邪)의 장치였다.

복과 화는 결국 사람의 행실에서 비롯되며, 그 행실이 하늘의 감응으로 이어진다고 여겨졌다. 즉, 길상은 단순한 미신이나 장식이 아니라, 인간의 바람직한 삶을 하늘의 뜻과 잇는 질서였다. 효(孝)·충(忠)·예(禮) 같은 덕목을 글씨로 담아낸 윤리문자도 병풍이 대표적 사례다. 이런 생각은 매해 정초에 그려 붙이던 세화에서도 잘 드러난다. 세화는 단순한 장식용 그림이라기보다, 질병과 재난 없는 한 해를 기원하는 벽사진경의 장치였다. ‘입춘대길’(立春大吉), ‘건양다경’(建陽多慶)과 같은 글귀나, 까치호랑이를 그린 호작도에는 행복과 무탈함을 빌던 소망이 담겨 있었다.

길상은 화려한 예술적 성취보다도 삶을 지키려는 마음에서 비롯되었다. 옛사람들은 하늘의 이치에 따르는 삶을 바람직하게 여겼고, 그 속에서 평안과 행복을 구했다. 궁궐의 현판, 절의 장식, 집안의 작은 부적까지, 삶의 안녕과 행복을 빌었던 옛사람들의 마음은 모두 하나의 코드처럼 연결되어 있다. 이런 흔적은 오늘날에도 새해 덕담이나 집안에 두는 작은 장식들 속에서 이어지고 있다. 길상이란 결국 삶의 안녕과 행복을 바라는 보편적 열망인 것이다.

귀신은 어떤 존재였을까?

글로벌 대중문화 코드가 된 한국적 상징 코드

《케이팝 데몬 헌터스》(이하 ‘케데헌’)의 성공은 한국적 무속 전통이 어떻게 세계적 문화 코드로 작동할 수 있는지를 잘 보여준다. 작품 속에서 중요한 설정으로 등장하는 ‘혼문’은 앞서 설명한 길상·벽사의 개념과도 닮아있다.

그렇다면 ‘데몬’, 즉 귀(鬼)는 어떤 존재였을까? ‘케데헌’의 주인공 루미는 귀신을 잡는 존재이기도 하며, 그녀 자신이 귀신이기도 하다. 귀신은 선한 존재일까, 아니면 악한 존재일까? 『전통 미술의 상징 코드』에 따르면 “귀신은 그 본체가 은미(隱微)하여 실제로 볼 수 없는 존재”로서 한마디로 답하기가 어렵다. 그러나 우리의 언어생활 속에서 드러나는 다양한 표현을 통해 그 복합적 성격을 짐작할 수 있다. “‘귀신도 모른다’, ‘귀신조차 넘보지 못한다’, ‘귀신처럼 맞춘다’라는 표현에서 귀신은 전지전능한 존재이다. ‘귀신이 도왔다’라고 했을 때의 귀신은 수호자가 된다. ‘귀신이 울고 간다’라고 할 경우의 귀신은 감성적 존재이고, ‘귀신 나오겠다’라고 할 때의 귀신은 어지럽고 음습한 곳에 사는 사악한 존재가 된다. 또 어떤 사람이 나쁜 행동을 했을 때 ‘귀신처럼 군다’라고 말했다면 이 귀신은 해를 끼치는 사납고 악독한 존재가 된다. ‘귀신을 쫓는다’라는 말에서 귀신은 쫓아야 할 대상이다. 그런데 그 귀신을 쫓는 일도 다른 귀신이 한다.”(133쪽)

이처럼 귀신은 선과 악이 공존하는 양가적 존재였다. 그래서 사람들은 귀신을 두려워하면서도, 동시에 삶에 깊이 관여하는 존재로 받아들였다. 오늘날 ‘케데헌’이 세계인에게 어필하는 이유 역시 보이지 않는 존재에 대한 두려움과 경외, 그리고 그것을 통해 삶의 의미와 질서를 찾으려는 보편적 욕망이 작품 속 한국적 상징과 잘 이어져 있기 때문 아닐까?

‘발인’은 본래 수레바퀴의 굄목을 뺀다는 뜻,

죽음을 대하는 옛사람들의 마음

수레가 굴러가려면 바퀴 앞의 굄목을 빼야 한다. ‘발인’(發軔)은 본래 수레바퀴의 굄목[軔]을 제거하는 일을 뜻한다. 그런데 이 행위가 장례 절차의 용어로 쓰이게 된 것은 옛사람들의 사생관과 관련이 있다. 우리 선조들은 사람이 죽으면 저승으로 가는 길이 멀고 험하다고 믿었다. 그래서 망자가 길을 잃지 않고 바른길로 갈 수 있도록 무덤 속에 수레바퀴 모양의 토기를 함께 묻어주었다.

조선의 실학자 박지원(朴趾源, 1737~1805)은 『위학지방도』(爲學之方圖)에서 “명계(冥界)의 지남거(指南車)”라는 표현을 썼다. ‘지남거’는 ‘정방향을 가리키는 수레’라는 뜻이다. 태곳적에 황제가 치우와 싸울 때, 치우가 피운 짙은 안개로 병사들이 방향을 잃고 우왕좌왕하자, 황제가 병사들을 인도하기 위해 만들었다는 전설 속의 물건이 바로 지남거다. 진(晉)나라 이후로 황제의 행차에도 이 수레가 앞길을 바로잡는 도구로 쓰였다고 한다.

이 발상이 장례 의례에 옮겨와, ‘발인’은 장례를 마치고 망자가 저승으로 떠나는 길이 곧고 평안하게 인도하기를 기원하는 말이 되었다. 죽음은 산자에게는 이별이지만, 망자에게는 또 다른 여정의 시작이라는 전통적 사고가 엿보인다. 길을 떠나는 사람에게 바른길로 안내하고자 했던 마음, 그 속에 옛사람들의 사생관과 삶과 죽음을 잇는 상징적 철학이 담겨 있다.

일제가 옮겨 단 창덕궁·창경궁 문액, 아직 그대로…

문화재 복원과정에서 놓친 것들

전통 건축에서 ‘內’와 ‘外’는 단순한 안팎이 아니라 주체와 질서를 드러내는 중요한 개념이었다. 왕의 거처나 정치 공간은 ‘內’로, 그 주변은 자연스레 ‘外’로 규정되었는데, 이 질서에 따라 문의 현판인 문액은 밖[外]에서 안[內]으로 진입하는 사람이 볼 수 있도록 바깥에 달렸다.

1827년(순조 27년)에 제작된 〈동궐도〉(東闕圖)를 보면, 창덕궁 숙장문은 원래 인정전으로 진입하는 사람이 볼 수 있도록 동쪽에 문액이 달려 있었음을 알 수 있다. 그런데 현재 숙장문의 편액은 서쪽에 달려 있다. 어쩌다가 문액의 위치가 바뀌었을까? “구한말 순종이 왕권을 잃고 창덕궁에 칩거하게 되면서 희정당은 내전(內殿)이 된다. 1908년쯤 일제는 순종의 편익을 도모한다는 명분으로 어차(御車)가 돈화문에서부터 진선문과 숙정문을 거쳐 희정당까지 쉽게 진입할 수 있도록 신작로를 열었다. 이 과정에서 돈화문 앞 월대가 철거되고 숙장문은 희정당으로 진입하는 문처럼 기능하게 된다. 이때 일제가 희정당 진입 방향에 맞추어 편액을 문의 서쪽에 옮겨 단 것으로 추정”된다.(202~204쪽) 창덕궁 복원 사업에서 순종 때의 상태 그대로 편액이 걸린 채 숙장문이 복원된 것이다.

창경궁 빈양문 역시 동쪽에 달려 있어야 할 문액이 현재 서쪽에 달려 있다. 『궁궐지』에 따르면 이 일대 방위의 중심, 즉 ‘內’로 설정된 곳은 함인정이었다. ‘빈양’(賓陽)이라는 이름은 『서경』에서 ‘인빈출일’(寅賓出日)이라는 구절의 의미를 따온 것인데, 이는 해가 뜨고 생명의 기운이 시작되는 방위인 ‘동’쪽을 상징하는 것으로, 빈양문이 동문임을 암시한다. 전통적 내외 질서와 방위의 상징체계에 비추어 볼 때, 빈양문 문액은 함인정으로 진입하는 사람들이 볼 수 있는 위치, 즉 명정전 쪽에 걸려 있는 것이 옳다. 이는 단순히 현판 하나의 문제가 아니라, 전통 건축이 지녔던 내외의 질서와 방위 개념을 거스르는 왜곡이다.

해와 달, 북두칠성과 북극성…

그림·조형물·의례 속으로 내려온 하늘

옛사람들에게 해·달·별은 단순한 천체가 아니었다. 삼광(三光)이라 불린 이 하늘의 빛은 우주의 음양과 영원성, 그리고 인간의 운명을 좌우하는 상징이었다. 특히 북극성과 북두칠성은 인간의 수명과 길흉화복을 관장하는 별로 여겨졌으며, 무덤 속에 묻힌 칠성판과 칠성도는 망자의 영원한 안식을 기원하는 장치였다.

흥미로운 사실은, 원래 불교와 무관했던 칠성 신앙이 조선시대에 사찰 안으로 들어왔다는 점이다. 조선의 숭유억불 정책 아래 재정난을 겪던 사찰들이 현실적 해법으로 무속 신앙을 수용하면서, 북극성과 북두칠성은 불교적 도상으로 변모했다. 그렇게 치성광여래와 칠여래는 대중이 장수와 복을 빌 수 있는 친근한 신앙 대상으로 자리 잡았다.

별은 정치와도 맞닿아 있었다. 공자는 『논어』에서 북극성을 임금에 빗대며 “(임금이) 덕정을 펴게 되면 북극성이 가만히 제자리를 지키고 있어도 뭇별들이 옹위하는 것처럼 될 것이다”라고 말했다. 여기서 비롯된 ‘공북’(拱北)이라는 개념은 임금이 바른 정치를 하면 신하와 백성도 자연스레 군주를 잘 따르게 됨을 뜻하게 되었다. 고창읍성의 공북루, 공주 공산성의 공북루, 진주성의 공북문루 등 우리나라 곳곳에 ‘공북’이라는 액호를 가진 문루나 정자의 수가 적지 않은 것은 바로 이런 이유다.

서양이 별에서 과학을 읽었다면, 우리 조상들은 별에서 삶의 질서를 읽었다. 옛사람들에게 별을 본다는 건 곧 세상의 질서와 사람의 길을 이해하는 일이었다.

책을 펴내며

1 삶의 안녕과 행복을 빌다: 길상·벽사의 미술

삼신선도와 자라 돌 – 선계를 꿈꾸다

봉황과 용 – 하늘의 칭송과 상서를 기대하며

윤리문자도 – 천복을 받을 만한 이유

세화 – 탈 없고 행복한 한 해를 기원하다

벽사의 미술 – 귀신과 사기를 물리치다

2 망자를 위로하고 배웅하다: 장송과 명계의 미술

묘장 벽화 – 사후 거처를 장식하다

부장품 – 죽은 이를 위한 물품

상여 장식 – 떠나는 길을 장식하다

능역 조형물 – 선왕을 기리고 지키다

감모여재도 – 조상 신이 머무는 곳

불교의 장송 미술 – 극락왕생과 무상·무아를 표상하다

3 방위와 향방에 질서를 담다: 삶을 둘러싼 공간의 미술

방위의 인문학 – 동서남북의 상징체계

향배와 좌향 – 바라보는 방향에 담긴 질서

좌우와 내외 – 공간을 설정하는 원칙

질서를 거스른 공간들

4 우주의 원리를 형상화하다: 천문과 상수의 미술

우주 모형 – 인문 제도에 천문을 본뜨다

해와 달 – 우주의 음양을 드러내다

별 – 인간의 수명과 길흉을 관장하다

상수 – 수에 담긴 우주의 이치

참고문헌

찾아보기

[책의 향기]호랑이-까치는 민화에 왜 등장할까 / 동아일보

호랑이 기운 겹칠 때만 제작…‘케데헌’ 루미의 검 의미는 / 연합뉴스

[빵 굽는 타자기]福 부르고 잡귀 쫓는 ‘호작도’엔 시대의 가치관이 있다 / 아시아경제

귀신 쫓는 범, 오복 부르는 용…글로벌 문화코드가 된 韓 무속 전통 / 국제신문

전통 미술에 깃든 선조들의 지혜 / 광주일보

[신간] 옛사람들, 까치 호랑이·금줄로 뭘 바랐나…‘전통 미술의 상징 코드’ / 뉴시스

잡귀 쫓고 福 부르더니… 이제 세계 속 문화로 / 경인일보

‘케데헌’에도 등장하는 호랑이·까치의 숨은 의미[북리뷰] / 문화일보

우리는 왜 ‘말의 이면’ 읽어야 할까 / 주간경향

호랑이, 귀면…전통 미술 속 상징 코드가 지닌 ‘문화의 힘’ / 매일신문

[리뷰] ‘상징’으로 옛사람들의 마음을 읽다 / 독서신문

[200자 읽기] 전통 미술 상징에 담긴 선조 철학 / 국민일보

책꽂이 / 서울신문

[이 주의 새 책] / 부산일보

신간 다이제스트 / 매일경제

[한줄읽기] / 조선일보

[200자 책꽂이] / 이데일리